|

|

|

|

|

| NUMERO 870 |

|

|

|

|

|

|

|

Edition du 21 Octobre 2016

|

|

|

|

|

Edito

Les cellules-souches ouvrent la voie vers une nouvelle médecine

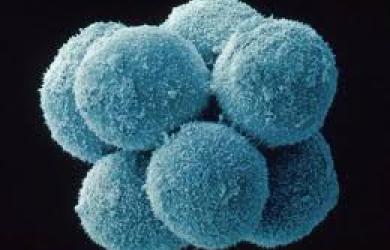

Il a fallu attendre la fin du siècle dernier pour que les cellules-souches embryonnaires soient découvertes chez la souris en 1981 et chez l’homme en 1988. Il y a 10 ans, une nouvelle étape décisive a été franchie avec la découverte simultanée, par deux équipes indépendantes (celles de Yamanaka et Gurdon qui ont obtenu le Prix Nobel en 2012) des cellules-souches pluripotentes induites (CSPi) qui ne nécessitent pas l’utilisation et la destruction d’embryons. Ces cellules iPS, qui lèvent un obstacle éthique considérable, possèdent l’extraordinaire propriété de pouvoir donner naissance à n’importe quel type de cellules de l'organisme, grâce à une reprogrammation génétique en laboratoire.

En 2011, une équipe franco-britannique associant des chercheurs du Sanger Institute et de l’Université de Cambridge (Royaume-Uni), et une équipe française (Institut Pasteur/Inserm), ont montré pour la première fois qu’il était possible d’utiliser des cellules dérivées de cellules-souches iPS dans le cadre d’une thérapie génique destinée à soigner les effets néfastes d’une pathologie dans un modèle de souris portant une insuffisance hépatique. Ces recherches ont montré que les cellules ainsi transplantées étaient tout à fait fonctionnelles et entraînaient bien la régénération du foie chez les souris traitées.

Il y a deux ans, en septembre 2014, trois chirurgiens, dont Yasuo Kurimoto du Kobe City Medical Center General Hospital, en réussissant une nouvelle première mondiale, sont parvenus à implanter un mince film de cellules rétiniennes (entre 1,3 et 3 millimètres d'épaisseur) dans l'œil d’une patiente japonaise atteinte d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Aujourd'hui, les scientifiques sont non seulement capables d’extraire les cellules-souches, mais ont appris à les multiplier en laboratoire et à orienter leur différenciation, tout en contrôlant de mieux en mieux leur risque de prolifération. Dès lors, il devient possible d’utiliser le potentiel régénérateur de ces cellules-souches pour traiter de nombreuses pathologies. C’est ainsi qu’en début d’année, après quinze ans de recherches, le premier essai clinique à grande échelle en thérapie régénérative cellulaire a été lancé. Baptisé BAMI, ce projet, qui concerne 3000 patients volontaires ayant été victimes d’un infarctus du myocarde, grave et récent, va consister à traiter ces malades par injection de cellules-souches de moelle osseuse.

En France, le Professeur Philippe Menasché, chirurgien cardiaque à l'Hôpital européen Georges-Pompidou, qui a réalisé au début de ce siècle, la première greffe humaine de cellules-souches dans le myocarde, travaille pour sa part à développer la thérapie cellulaire pour soigner les infarctus chroniques accompagnés d'insuffisance cardiaque. Son équipe mise sur l'utilisation de cellules-souches embryonnaires préorientées en cellules cardio-musculaires. Après des essais encourageants sur des animaux souffrant d'insuffisance cardiaque, Philippe Menasché a obtenu il y a quelques mois, auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et du Comité d'éthique, l'autorisation de pratiquer les premiers essais sur six patients volontaires.

A l'occasion du récent congrès de la Société européenne de cardiologie s’est déroulé à Rome, l’équipe belge du docteur Josef Bartunel a pour sa part présenté l'étude CHART-1 : dans ce cadre, sur 240 patients souffrant d’insuffisance cardiaque d’origine ischémique, la moitié a bénéficié d’une injection de cellules-souches mésenchymateuses. Ces travaux ont notamment permis d’identifier la catégorie de patients les plus susceptibles de bénéficier de cette nouvelle stratégie.

Rappelons qu’en octobre 2014, le Professeur Menasché avait été le premier dans le monde à réaliser sur une patiente ayant eu un infarctus et souffrant d’insuffisance cardiaque une greffe de cellules-souches destinée à réparer le cœur de cette malade. Dans cet essai, toujours en cours d’évaluation, de jeunes cellules cardiaques, obtenues en laboratoire à partir des cellules-souches embryonnaires, ont été incorporées dans un gel qui a été appliqué sous forme de patch dans la région du cœur de la patiente, atteinte par l’infarctus dont elle a été victime.

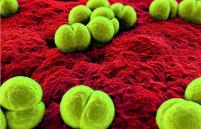

Mais le potentiel thérapeutique des cellules-souches concerne également le cerveau et les maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson, SEP) face auxquelles la médecine reste encore très démunie. En mars 2015, une équipe associant des chercheurs de l’Inserm et de l’Institut de recherche interdisciplinaire en biologie humaine et moléculaire de Bruxelles, a réussi à greffer des neurones dans le cortex endommagé de souris de laboratoires. Ils ont ainsi partiellement réparé le cerveau abîmé de ces rongeurs (Voir Neuron). Ces recherches ont montré qu’il était possible d’aider le cerveau à se réparer lui-même en cultivant puis en réinjectant directement dans le cortex de ces souris des cellules-souches embryonnaires transformées en cellules neuronales.

Dans le prolongement de ces travaux, soulignons qu’en juin dernier, une équipe américaine conduite par Gary Steinberg (Université de Stanford, Californie), a montré qu’en injectant des cellules-souches directement dans le cerveau de dix-huit patients souffrant de séquelles d’un accident vasculaire cérébral (AVC), il était possible d’améliorer sensiblement leur état, sans entraîner d’effets secondaires graves. Dans cet essai, les chercheurs ont eu recours à des cellules mésenchymateuses modifiées génétiquement pour provoquer leur différenciation en cellules neurales. Elles ont été injectées directement dans le cerveau au niveau de la zone lésée. L’un des avantages décisifs de cette technique réside dans le fait qu’elle ne nécessite pas de traitement immunosuppresseur.

En France, à l'Université d'Aix-Marseille, le neurobiologiste Santiago Rivera et son équipe ont effectué récemment une découverte majeure touchant aux mécanismes à l'œuvre dans l’apparition et le développement de la maladie d'Alzheimer. Ces chercheurs ont en effet montré le rôle-clé de la protéine MT5-MPP dans le déclenchement de la maladie. Ils ont monté qu'en bloquant la production de cette protéine, il était possible de réduire des trois quarts le taux de peptides béta-amyloïdes dans le cerveau des souris malades. S'appuyant sur cette découverte fondamentale, ces chercheurs vont à présent utiliser l'outil CRISPR-Cas pour supprimer le gène qui contrôle la production de cette protéine MT5-MPP, en utilisant des cellules neuronales conservées en culture et issues de cellules-souches pluripotentes induites (iPS), obtenues à partir de cellules de peau prélevées sur des malades. Si les essais sur l'animal donnent les résultats espérés et montrent bien une élimination massive des plaques de béta-amyloïdes, cette voie thérapeutique pourrait être expérimentée sur l'homme vers 2020.

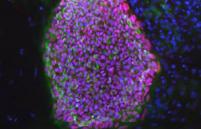

Le Japon est également en pointe dans ces recherches sur les cellules-souches et en avril dernier, des chercheurs japonais de l’Institut Riken ont réussi à produire, à partir de cellules iPS reprogrammées, de la peau complète, avec poils et ongles, créée à partir de cellules de gencives. Fait remarquable, ce greffon a établi les connexions nerveuses et musculaires et est devenu fonctionnel. Dans ces travaux, les cellules prélevées dans la gencive des souris ont été transformées en iPS, cultivées en laboratoire puis implantées dans des souris dépourvues de système immunitaire. Elles se sont multipliées et différenciées. Ces résultats prometteurs suggèrent qu’il est possible de « cultiver » de la peau pour réaliser dans les meilleures conditions des greffes sur les grands brûlés (Voir Science Advances).

Il y a quelques jours, une autre équipe du même Institut Riken a réussi pour la première fois à transplanter des cellules-souches entre deux singes, ce qui constitue une étape décisive vers la réparation des organes malades (Voir RIKEN et The Scientist). Ces chercheurs du Centre de biologie du développement de l’institut Riken, pilotés par l’ophtalmologiste Masayo Takahashi, ont pu montrer que des cellules-souches pluripotentes induites (iPS pour Induced Pluripotent Stem Cells) produites à partir de cellules prélevées sur un singe peuvent être transplantées chez un autre singe, et ce sans phénomène de rejet.

A Kobe, Masayo Takahashi a testé pour la première fois ces cellules « rajeunies » chez l’homme pour soigner des patients souffrant de dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). Des cellules de peau sont reprogrammées in vitro en cellules iPS puis en cellules d’épithélium rétinien, lesquelles ont été greffées dans l’œil d’un patient en 2014. Mais dans cet essai clinique, les cellules injectées proviennent de cellules prélevées chez le même patient, afin d’assurer une parfaite compatibilité immunologique. Une technique longue et coûteuse, car les cellules reprogrammées se développent à la même vitesse que des cellules normales et le patient doit attendre plus d’un an avant d’être greffé.

Pour surmonter cet obstacle de taille, les chercheurs nippons tablent sur les allogreffes et sur la constitution de banques de cellules iPs qui pourraient être transplantées chez tous ceux qui en ont besoin. Mais une telle perspective se heurte à de sérieux problèmes liés au rejet immunitaire. C'est pourquoi ces scientifiques japonais ont imaginé une technique qui leur permet de tromper le système CMA, chez le singe et HLA (Humans Leucocyte Antigen), responsable de ces rejets chez l’homme. Pour parvenir à ce résultat, ils ont utilisé des cellules qui exprimaient à leur surface des molécules communes avec d’autres individus et donc a priori compatibles. Résultat : les cellules ainsi transplantées ont survécu sans rejet plus de six mois chez les singes compatibles au niveau du CMH, sans avoir recours au lourd traitement immunosuppresseur habituellement indispensable. Ayant enfin levé cet obstacle de taille et montré la faisabilité des allogreffes de cellules-souches, ces chercheurs ont donc ouvert la voie vers des banques de cellules iPS prêtes à l’emploi et utilisables par tous.

Les thérapies ayant recours aux cellules-souches pourraient également bouleverser la prise en charge médicale des lésions touchant la moelle épinière et pouvant parfois entraîner une paralysie complète et irréversible. Aux Etats-Unis, un jeune tétraplégique, Chris Boesen, a pu bénéficier, peu de temps après l’accident qui a provoqué sa paralysie, d’un traitement expérimental à l'hôpital Keck de l'Université de Californie du Sud (UCS) (Voir Keck School of Medicine of USC).

Depuis avril dernier, Kris Boesen a reçu 10 millions de cellules dites progénitrices d'oligodendrocytes (AST-OPC1) directement dans la moelle épinière cervicale. Ces cellules spécialisées ont été cultivées en laboratoire à partir de cellules-souches embryonnaires. Trois mois après cette transplantation cellulaire, ce patient a pu à nouveau s’alimenter seul et accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne... Selon les chercheurs, ces résultats spectaculaires seraient principalement dus au fait que la lésion dont souffrait ce patient était très récente, ce qui expliquerait la rapidité et l’ampleur de cette régénération de tissus et de cette récupération fonctionnelle. Commentant ces résultats, le Professeur Liu précise que « Ces recherches visent à améliorer suffisamment la fonction neurologique pour éviter à certains patients lésés une paralysie permanente et leur redonner l’usage, au moins partiels, de leurs membres ».

Il y a quelques mois, une équipe internationale de recherche associant des chercheurs de l’Inserm, de l’Université d’Erlangen-Nuremberg (Allemagne), de l’Université San Francisco de Quito (Equateur), et de l’Université de Los Andes à Santiago (Chili) a découvert une nouvelle voie permettant d’agir sur les capacités immunitaires des cellules-souches mésenchymateuses.

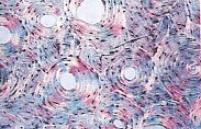

Ce type de cellules, que l’on retrouve dans la plupart de nos tissus, présentent la particularité d’être relativement faciles à obtenir et de pouvoir se différencier en plusieurs types de cellules spécialisées. Ces CSM intéressent particulièrement les chercheurs car elles possèdent des propriétés immunosuppressives leur permettant de réduire les réactions auto-immunes (réactions immunitaires à l’encontre des composants du soi) ou les inflammations non régulées.

Dans ces travaux, les chercheurs ont montré qu’en inhibant un gène particulier, contrôlant la protéine nommée PPARβ/δ, il était possible d’augmenter sensiblement le pouvoir immunosuppresseur de ces cellules-souches. Recherches qui ont notamment permis de découvrir que cette régulation de la protéine PPARβ/δ augmente l'expression de toute une série de molécules impliquées dans l'activité immunosuppressive des CSM.

Cette découverte fondamentale ouvre la voie à de nouvelles stratégies de thérapie cellulaire qui consisteraient à injecter des CSM ainsi modifiées pour traiter beaucoup plus efficacement de nombreuses pathologies inflammatoires sévères et douloureuses, comme l’arthrite, le lupus érythémateux ou encore la sclérodermie.

Enfin, il faut évoquer la remarquable avancée réalisée il y a quelques semaines par une équipe française de l’Inserm. Ces chercheurs, basés à Strasbourg, ont montré qu’en combinant des cellules-souches et des facteurs de croissance, il est possible de réparer le cartilage ainsi que l’os abîmé (Voir Trends in Biotechnology).

Cette nouvelle approche thérapeutique laisse espérer une révolution dans le traitement de la prise en charge de l’arthrose, la maladie inflammatoire la plus répandue dans le monde, avec plus de 250 millions de malades. La technique mise au point par ces chercheurs utilise un nouveau type d’implant 3D. La première couche de cet implant contient de membranes dotées de nanoréservoirs contenant des facteurs de croissance qui vont permettre la régénération de l’os. Vient ensuite une deuxième couche composée d’un hydrogène contenant des cellules-souches dérivées de la moelle osseuse du patient et qui va régénérer le cartilage. Testé sur l’animal, ce patch particulièrement innovant a permis de démontrer qu’il était possible de reconstruire simultanément l’os et le cartilage détruits par l’arthrose. Ces chercheurs espèrent pouvoir réaliser les premiers essais de cette nouvelle technique sur l’homme dès 2020.

Si l’on considère cette accélération des avancées dans l’utilisation thérapeutique à la fois de plus en plus large et de plus en plus efficace des cellules-souches, on voit que ce nouvel outil extrêmement puissant et polyvalent va profondément bouleverser la nature même de la médecine au cours des vingt prochaines années. Depuis ses origines, la médecine s’est efforcée de comprendre les maladies et de les soigner du mieux qu’elle pouvait mais il était admis que certaines pathologies graves, même si elles pouvaient être ralenties ou guéries, laissaient au patient des séquelles irréversibles et définitives, altérant sa qualité de vie. Mais l’utilisation thérapeutique de plus en plus maîtrisée des différentes catégories de cellules-souches ouvre la voie vers la réalisation d’un vieux rêve, longtemps inaccessible : celui d’une médecine régénérative et reconstructrice qui puisse non seulement guérir mais encore effacer véritablement les dommages et les dégâts provoqués par l’âge ou la maladie.

Reste que la perspective d’une telle médecine, toute puissante et presque démiurgique, ne va pas sans poser de multiples questions sociales, économiques et éthiques et doit absolument être accompagnée d’une réflexion collective approfondie et d’un cadre légal et juridique très solide, afin de prévenir toutes dérives eugéniques ou « transhumanistes », comme celles que le philosophe Luc Ferry a bien identifiées. Espérons que notre société aura la sagesse d’utiliser cette toute puissance scientifique au seul service de l’intérêt général et en faisant toujours prévaloir la singularité et la dignité irréductibles de la personne humaine.

René TRÉGOUËT

Sénateur honoraire

Fondateur du Groupe de Prospective du Sénat

|

|

|

|

|

|

|

|

Avenir |

|

|

Nanotechnologies et Robotique

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Des chercheurs de l'université de Glasgow, en Ecosse, ont mis au point un matériau prometteur pour la régénération osseuse, les greffes osseuses et autres chirurgies orthopédiques. Il s'agit d'un polymère pas cher, mais sans équivalent pour stimuler les facteurs de croissance qui vont favoriser la régénération osseuse. Ces facteurs de croissance jouent un rôle important dans le processus biologique de développement à la fois durant la croissance, la réparation ou le vieillissement.

Un facteur de croissance en particulier, la « protéine morphogénétique osseuse 2 » ou BMP-2 est déjà utilisée depuis plusieurs années dans différentes applications cliniques pour booster la régénération osseuse chez des patients traumatisés osseux. Cependant, son utilisation plus large a été limitée par la tendance naturelle du corps humain à se protéger.

Pour contourner cet obstacle, les cliniciens ont besoin d’utiliser BMP-2 dans les grandes doses, ce qui peut causer des effets secondaires nocifs tels que des troubles neurologiques ou même des tumeurs. La nouvelle technique utilise une propriété unique du polymère (acrylate d’éthyle) : ce polymère permet en effet aux facteurs de croissance d’être efficaces à des doses environ 300 fois plus faibles, qui réduisent le risque d’effets secondaires mais aussi le coût du traitement.

Ce polymère possède des propriétés extraordinaires, car il décuple l’action des facteurs de croissance. Ce polymère facilite une réaction avec la fibronectine, une protéine qui se lie aux facteurs de croissance pour permettre la régénération des tissus. Alors que dans les thérapies actuelles à base de BMP-2, l’absorption des facteurs de croissance est limitée, ce polymère aide la fibronectine à agir comme elle le fait normalement dans le corps.

Des traitements à base de facteurs de croissance beaucoup plus efficaces et moins coûteux : le polymère trouve en effet de multiples utilisations, dans les matériaux de revêtement des prothèses de hanche par exemple, pour les greffes osseuses ou réparations de la colonne vertébrale, il permet d’optimiser la régénération osseuse sur les zones ciblées à réparer.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

DCS

|

|

| ^ Haut |

|

|

|

|

|

|

|

Matière |

|

|

Matière et Energie

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Faire tourner un moteur thermique avec des poudres issues de biomasse ligno-cellulosique, tel est le défi qui a été relevé par l'Institut Carnot grâce aux efforts conjoints de deux chercheurs de l’institut Carnot 3BCAR (Bioénergies, Biomolécules et Biomatériaux du Carbone Renouvelable), Xavier Rouau, qui est chercheur dans l’unité Ingénierie des Agropolymères et Technologies Emergentes (INRA, CIRAD et Montpellier SupAgro) et Gilles Vaitilingom, qui, travaille au laboratoire Biomasse, Bois, Energie, Bioproduits (UR40 BioWooEB du CIRAD).

« L’idée était de mettre au point un nouveau biocarburant simple et économique, sachant que ceux qui sont utilisés aujourd’hui sous forme liquide (biodiesel, bioéthanol) ou gazeuse (biogaz) sont complexes et onéreux à produire et seront loin de couvrir la demande future » raconte Xavier Rouau.

Intérêt de cette nouvelle voie, la poudre est très facile à obtenir et à manipuler, la ressource est très largement disponible, son prix est réduit. En outre, la technologie en elle-même est simple. Mais il y a beaucoup de chemin à parcourir avant de faire tourner un moteur thermique avec ce carburant solide. « C’était un réel défi scientifique, je n’ai pas connaissance que cette démarche ait été entreprise ailleurs ».

A l’aide de biomasse lignocellulosique broyée finement à l’Inra et d’essais menés sur le banc moteur du Cirad, les chercheurs vont explorer cette piste tout à fait nouvelle pendant deux ans et leur intuition va s'avérer juste : ils sont parvenus à faire tourner un moteur diesel standard avec leur nouveau, et inattendu, carburant. Le ressourcement scientifique entrepris leur a en effet permis de développer les méthodes de raffinerie sèche du végétal ainsi que les techniques d’instrumentation moteur permettant de comprendre le comportement des particules végétales lors de la combustion explosive.

La recherche a donc montré qu’il est possible de produire par un procédé simple (broyage poussé + éventuellement prétraitement et séparation) des poudres lignocellulosiques de diverses origines capables de faire fonctionner un moteur à combustion interne.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

TI

|

|

| ^ Haut |

|

|

|

|

|

|

|

Terre |

|

|

Sciences de la Terre, Environnement et Climat

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Selon une équipe internationale de vingt-cinq chercheurs, menés par Nerilie Abram de l'université nationale d'Australie, il est très probable que le réchauffement climatique anthropique ait débuté dans l'hémisphère nord aux alentours de 1830, soit à l'aube de la Révolution industrielle. L'étude montre aussi que ce réchauffement n'a sans doute pas commencé au même moment à tous les endroits du globe, ni touché l'ensemble de la planète au même rythme.

« C'est une découverte extraordinaire », résume Abram, qui poursuit « Le réchauffement climatique auquel nous assistons aujourd'hui a commencé il y a environ cent quatre vingts ans ». Selon l'étude, en 1830, le réchauffement a d'abord concerné l'Arctique et les océans tropicaux, avant d'atteindre le reste de l'hémisphère nord.

En Australie ou en Amérique du Sud, le réchauffement n'est détectable que cinquante ans plus tard. En outre, il semblerait que la région arctique se soit réchauffée à un rythme de 1°C par siècle depuis le début du XIXe siècle, c'est-à-dire deux fois plus vite que les continents de l'hémisphère nord et que l'Océan Atlantique ou Indien. Dans l'hémisphère sud, sur la même période, le réchauffement atteint au maximum 0,2°C par siècle.

Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs se sont fondés sur des données paléoclimatiques remontant au XVIe siècle, reconstruites en associant des informations climatiques empiriques à des marqueurs biologiques ou géochimiques. Des données qui leur ont permis de générer une dizaine de modèles statistiques pour estimer les températures à des moments où elles n'ont pas été formellement consignées. Par exemple, les scientifiques peuvent utiliser des anneaux de croissance d'arbres datant d'années où les températures sont connues et voir comment les températures jouent sur la croissance végétale.

Les coraux, les sédiments marins, les spéléothèmes et les carottes de glace sont autant d'éléments que les scientifiques ont aussi à leur disposition pour inférer le climat du temps où les relevés climatiques n'existaient pas. Si cette nouvelle synthèse paléoclimatique est exacte, cela voudrait dire que les études et modèles antérieurs ont assimilé à tort au début du XXe siècle le début du réchauffement climatique anthropique, qui aurait en réalité commencé soixante-dix ans plus tôt.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Nature

|

|

| ^ Haut |

|

|

|

|

|

|

|

Vivant |

|

|

Santé, Médecine et Sciences du Vivant

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Au Royaume-Uni, un an après la commercialisation du vaccin Bexsero, de GlaxoSmithKline, le nombre de cas de méningites et de septicémies induites par les méningocoques B a quasiment diminué de moitié chez les nourrissons, d’après les données du Public Health England (PHE), un organisme affilié au Ministère de la Santé britannique.

D’après les chercheurs du PHE, le taux d’infections chez les enfants vaccinés correspondait à moins d’un cinquième de celui observé chez les nourrissons non vaccinés. En outre, le nombre de cas confirmés en laboratoire chez les enfants de moins d’un an, la tranche d’âge le plus à risque d’infection, a baissé de 42 % depuis l’arrivée du vaccin. En chiffres, seuls 37 cas d’infections ont été enregistrés depuis le début du programme, comparé à 74 cas en moyenne pour la même période aux cours des 4 années précédentes.

La clé de cette réussite proviendrait de la forte adhésion au programme de vaccination. Après le PHE, à l’âge de 6 mois, plus de 95 % des nourrissons avaient reçu la première dose de vaccin et près de 90 % la seconde dose. Selon le Docteur Mary Ramsay, chef du pôle Immunisation au PHE, « il s’agit sans aucun doute d’une grande nouvelle. La méningite B est une maladie rare mais terrible. Maintenant, nous savons que le vaccin peut et pourra sauver des vies et empêcher des handicaps à long terme.

Nous espérons que les pays du monde entier ayant connaissance de ces résultats envisageront d’introduire des programmes de vaccination similaires, sauvant ainsi la vie de beaucoup, beaucoup d’enfants », conclut-elle. Faut-il élargir les indications ? Dans de nombreux pays, et notamment en France et aux Etats-Unis, le Bexsero® reste réservé aux personnes à risque élevé de contracter une infection invasive à méningocoque et à des circonstances bien précises, comme des situations épidémiques.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Daily Mail

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Selon une étude française présentée à Paris au congrès annuel de la Société européenne d'endocrinologie pédiatrique, les enfants nés entre 1914 et 1916, dont le père est mort au combat durant la Première Guerre mondiale, ont vécu en moyenne un an de moins que les autres. Ces recherches montrent que le placenta, barrière protectrice du fœtus, n'arrête pas le stress. Et lorsqu'une future mère vit un événement difficile durant sa grossesse, le bébé qu'elle porte semble en subir les conséquences, parfois jusqu'à en perdre des mois de vie.

Sous la direction du pédiatre et professeur d'endocrinologie Pierre Bougnères et avec l'épidémiologiste Alain-Jacques Valleron, Nicolas Todd, épidémiologiste à l'Inserm, a scruté pour sa thèse des dizaines de registres de naissance parisiens et bordelais. Il a ainsi pu identifier les enfants nés entre août 1914 et décembre 1916 ayant reçu la qualité de «pupille de la nation», leur père étant décédé, gravement blessé ou tombé malade au service de la France. « Nous en avons recensé 5671, explique l'épidémiologiste, et avons associé à chacun l'enfant non pupille de la nation le plus proche sur le registre, donc né au même endroit et au même moment, du même sexe, et dont la mère avait le même âge que celle du pupille ».

En croisant ces données avec une base recensant 1,4 million de militaires français décédés entre 1914 et 1919, les chercheurs ont pu distinguer ceux dont le père avait été rendu invalide par la guerre de ceux dont le père était mort, et pour ces derniers, savoir si le décès avait eu lieu avant ou après la naissance. Objectif : découvrir si l'espérance de vie à l'âge adulte était réduite en cas de stress psychologique subi par la mère durant la grossesse.

Résultat : les enfants déclarés pupilles de la nation ont vécu en moyenne, après contrôle pour le milieu social d'origine, 1,1 année de moins que leurs alter ego non pupilles ; l'écart était maximal pour les enfants ayant perdu leur père avant de naître, leur durée de vie étant réduite de 2,2 ans par rapport aux non-pupilles associés. « Ces résultats suggèrent que le stress psychologique vécu par la mère et transmis à l'enfant a un effet suffisamment fort pour agir sur la mortalité. Un ou deux ans de différence, cela semble très court », précise Nicolas Todd.

« Mais en réalité c'est important, car il en faut beaucoup pour faire bouger l'espérance de vie d'une population. Un exemple : imaginons que l'on découvre un traitement soignant l'intégralité des cancers. Des chercheurs ont étudié que l'espérance de vie de femmes américaines nées en 1964 n'augmenterait, grâce à l'arrivée d'un tel traitement “miracle”, que de 2,5 ans au mieux ! »

La littérature médicale montre bien que le stress vécu par la mère durant la grossesse affecte le développement chez le fœtus, en particulier son système de réponse au stress. Ainsi, chez l'animal, des rats ayant subi un stress prénatal présentent à l'âge adulte des troubles des apprentissages ou des comportements dépressifs ou anxieux. Chez l'homme, des études ont montré que les personnes exposées in utero à une situation traumatique (en Israël lors de la guerre des Six Jours) ou à une famine (en Chine en 1959) avaient davantage de risque de développer une schizophrénie à l'âge adulte.

Dans l'étude française, l'espérance de vie semblait en revanche moins affectée lorsque le père mourait après la naissance de son enfant. « La position de la mort du père dans le calendrier de développement de l'enfant semble donc importante », conclut l'épidémiologiste. Les seuls facteurs socio-économiques ne peuvent pas être l'explication principale de ces différences dans l'espérance de vie, plusieurs mécanismes permettant de compenser les pertes financières liées au décès ou à l'incapacité du père.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

INSERM

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Une étude réalisée par une équipe de recherche associant des chercheurs portugais de l’Instituto de Medicina Molecular (iMM Lisboa) et des collaborateurs de l’Inserm de Lille, en France, a permis de décrire le mécanisme par lequel la caféine contrecarre, chez l’animal, les troubles cognitifs associés au vieillissement.

L’étude montre que l’expression anormale d’un récepteur cible de la caféine (ou récepteur A2A de l’adénosine) dans le cerveau de rats, entraîne l’apparition de troubles de la mémoire en lien avec la perte des mécanismes de contrôle du stress.

« Ces travaux s’inscrivent dans une étude plus large lancée il y a 4 ans. Nous avions identifié le rôle du récepteur A2A dans le stress, mais nous ne savions pas si son activation suffirait à déclencher d’autres changements. Nous avons désormais découvert que la modification de la quantité de ce récepteur dans les neurones situés dans des zones liées à la mémoire (de l’hippocampe et du cortex) suffisait à produire un profil que nous avons appelé « profil de vieillissement précoce » combinant la perte de mémoire et l’augmentation des hormones du stress dans le plasma (cortisol) » explique Luisa Lopes, Chef de Groupe chez iMM Lisboa et Coordinatrice de l’étude.

« Lorsque ces animaux ayant un profil de vieillissement précoce ont été traités avec un analogue de la caféine, qui bloque l’action des récepteurs A2A, leurs performances mnésiques étaient similaires à celles des animaux contrôles » souligne David Blum, Directeur de Recherche à l’Inserm. « Chez les personnes âgées, nous savons qu’il y a une augmentation des hormones du stress qui ont un impact sur la mémoire.

Nos travaux soutiennent l’idée selon laquelle les effets procognitifs de la caféine et ses analogues (antagonistes de A2AR), observés dans les troubles cognitifs liés à l’âge et dans la maladie d’Alzheimer, reposent sur cette capacité à contrecarrer la perte des mécanismes de contrôle du stress engendrée par le vieillissement ».

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

INSERM

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Des chercheurs de l'Université de Nottingham au Royaume-Uni ont pu montrer que le gène TNFR5 serait capable de détruire les cellules d'insuline du pancréas qui contribue au diabète de type 2. En laboratoire, ces scientifiques ont réussi à inhiber l'activité de ce gène.

Les chercheurs ont analysé plus de 31 000 gènes associés au pancréas dans le but de repérer ceux qui étaient les plus sensibles au glucose, aux acides gras et aux produits alimentaires riches en matières grasses et en sucre. Les scientifiques ont découvert que le gène TNFR5 avait la plus forte sensibilité au glucose et aux acides gras.

Ils ont observé que lorsque ce gène était surexposé au sucre et à la matière grasse, il détruisait les cellules d'insuline du pancréas et favorisait le diabète de type 2. Les auteurs expliquent que ces résultats suggèrent que les personnes atteintes de diabète de type 2, en particulier celles qui ont une mauvaise gestion de la glycémie, sont plus susceptibles de surexprimer le gène TNFR5.

Mais, dans les tests de laboratoire, l'équipe a constaté que le blocage TNFR5 dans les cellules du pancréas exposées au glucose et aux acides gras permettait d'arrêter cette destruction. Les conclusions de cette étude suggèrent que l'inhibition de l'activité des gènes TNFR5 pourrait être une stratégie thérapeutique prometteuse pour lutter contre le diabète de type 2.

"Nous pensons que nous avons trouvé un des premiers événements clés qui conduit à la baisse des cellules bêta pancréatiques productrices d'insuline causées par des niveaux élevés de sucre et de graisse", explique le Docteur Mark Turner de l'École des sciences et de la technologie de l'Université de Nottingham Trent, auteur de l'étude. "Ce gène peut représenter une cible importante dans la recherche. En cas de succès, il pourrait contribuer à préserver la fonction de contrôle du niveau de sucre dans le sang chez les patients diabétiques de type 2" conclut le chercheur.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Nature

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Une équipe du laboratoire Biologie neurovasculaire et mitochondriale intégrée (Université d'Angers/Inserm/CNRS), du pôle de Recherche et d'Enseignement en Médecine Mitochondriale (PREMMi), regroupant des chercheurs et des médecins de l'université et du CHU d'Angers, vient de découvrir un nouveau gène (UBA5) responsable d'une forme d'épilepsie sévère avec déficience intellectuelle de l'enfant.

Les encéphalopathies épileptiques sont des maladies neurologiques très graves de l'enfant qui débutent au cours des premières années de vie. Elles se manifestent par une épilepsie sévère associée à une déficience ou à une régression intellectuelle. Il s'agit d'un groupe très hétérogène de maladies le plus souvent d'origine génétique. Actuellement, une quinzaine de gènes ont été identifiés dans cette maladie mais sa cause exacte reste souvent inconnue. Ces recherches ont permis de mettre en évidence des mutations du gène UBA5 chez 5 enfants, issus de 4 familles différentes, porteurs d'une épilepsie résistante à tout traitement et d'un retard mental.

Ce résultat a été obtenu par l'utilisation d'une nouvelle méthode d'étude du génome humain : le séquençage de l'exome, c'est-à-dire l'analyse de l'ensemble des 20 000 gènes qui composent le génome de chaque enfant et celui de leurs parents. L'analyse du très grand nombre de données génétiques a été rendue possible par la collaboration avec le "French Exome Project" (FREX), basé notamment à Brest et Nantes. C'est la première fois que le gène UBA5 est mis en cause dans une pathologie humaine. Ce gène intervient dans un nouveau mécanisme de modification des protéines dans la cellule et la sévérité de la maladie est inversement proportionnelle à son activité résiduelle.

Cette découverte contribue à la compréhension des mécanismes complexes conduisant à ce dysfonctionnement du cerveau, étape indispensable au développement de perspectives thérapeutiques. D'ores et déjà, il va être possible d'améliorer le diagnostic précoce des enfants atteints d'épilepsie sévère, ainsi que leur prise en charge et l'accompagnement des familles par les généticiens.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

AJHG

|

|

|

|

|

|

|

|

|

DVB, société biopharmaceutique française, les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) et BioNet-Asia Co. Ltd ont commencé l’étude clinique de preuve de concept de phase 1 portant sur l’évaluation de la réactivation de l’immunité contre la toxine pertussique (coqueluche) par l’application du patch Viaskin délivrant par voie épicutanée la toxine génétiquement détoxifiée (rPT) chez des adultes en bonne santé.

Cette étude clinique permettra d’évaluer la capacité de la technologie Viaskin, couplée à la toxine génétiquement modifiée de BioNet, de réactiver l’immunité contre la coqueluche. Cette étude de preuve de concept est conduite sous la supervision du Professeur Claire-Anne Siegrist dans le Centre de Recherche Clinique des HUG. DBV est le promoteur de cette étude. Le Professeur Siegrist et son équipe ont récemment publié des résultats précliniques montrant une réactivation de l’immunité contre la coqueluche avec une seule application de Viaskin rPT sans adjuvant sur peau intacte.

Si ces essais cliniques chez l'homme confirment leurs promesses, le Viaskin rPT pourrait devenir le premier vaccin non invasif et auto-administrable, pour le rappel contre la coqueluche.

Une nette progression de la prévalence de la coqueluche, une maladie respiratoire très contagieuse, associée à une augmentation de la mortalité chez les nourrissons, a été notée dans plusieurs pays à travers le monde. La vaccination contre la coqueluche est recommandée dans le cadre de l’immunisation habituelle des enfants, mais le maintien de l’immunité nécessite des rappels réguliers. Le mode d’administration par voie épicutanée innovant de Viaskin pourrait permettre de proposer un produit plus facile d’utilisation, sans aiguille ni adjuvant, augmentant ainsi l’observance au rappel.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

DBV

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Une équipe internationale de recherche regroupant des chercheurs des universités de Heidelberg, Tübingen, Liverpool et Vérone, et des chercheurs de l'université McGill et du DKFZ, ont réalisé une analyse à grande échelle des activités géniques observables dans 195 cas de cancer du pancréas. Pour parvenir à cet objectif, les chercheurs ont utilisé de nouvelles approches de bioinformatique et de biologie quantitative mises au point afin de trouver les gènes qui pourraient jouer un rôle central dans plusieurs voies de signalisation liées au cancer du pancréas.

"Ces travaux ont permis de découvrir que le gène codant pour le récepteur DRD2 de la dopamine était significativement plus actif dans les cellules cancéreuses que dans les cellules pancréatiques saines et que le taux de protéine DRD2 était quatre fois plus élevé dans les cellules cancéreuses que dans les cellules saines. "a expliqué le Professeur Riazalhosseini, qui est aussi chef de la génomique des cancers au Centre d'innovation Génome Québec - Université McGill.

Le récepteur de la dopamine assure la médiation des effets de la dopamine, substance chimique du cerveau qui accroît la motivation et l'énergie. Comment une protéine réceptrice, connue essentiellement des cliniciens pour son implication dans la schizophrénie et les troubles psychotiques, peut-elle influer sur les caractéristiques malignes des cellules cancéreuses ?

Les chercheurs se sont employés à répondre à cette question au moyen de lignées de cellules pancréatiques cancéreuses dans lesquelles ils avaient inactivé le gène DRD2 . Ils ont observé que ces cellules croissaient, en effet, plus lentement et qu'elles formaient des tumeurs plus petites après leur transfert à des souris.

DRD2, molécule importante dans la schizophrénie, est la cible de nombreux agents psychopharmaceutiques. Des médicaments qui la bloquent (appelés antagonistes de la dopamine) sont présents sur le marché depuis les années 1950. Parmi eux, on trouve le pimozide et l'halopéridol, deux antipsychotiques souvent prescrits pour traiter la schizophrénie. Au moyen de ces agents, les chercheurs sont parvenus à ralentir la croissance et à diminuer la mobilité de lignées de cellules pancréatiques cancéreuses, et ce, de manière considérable.

Les chercheurs ont transféré les cellules pancréatiques cancéreuses humaines à des souris et ont attendu qu'elles forment des tumeurs. Après avoir traité les animaux au moyen d'halopéridol, ils ont observé que les tumeurs étaient plus petites et, surtout, que les métastases étaient moins nombreuses chez les animaux traités que chez les animaux non traités.

Cette étude est le fruit d'un effort international et multidisciplinaire appuyé par des experts en oncologie, en génomique, en bioinformatique ainsi qu'en biologie cellulaire, moléculaire et animale. " Le fait que nous ayons obtenu des résultats prometteurs pour le traitement du cancer pancréatique avec des médicaments inhibant DRD2 déjà établis se traduira par un passage plus rapide de la recherche à la clinique grâce à une stratégie de repositionnement de ces médicaments ", a indiqué le Professeur Riazalhosseini. " La première étape de cette stratégie consiste à examiner l'efficacité de différentes doses d'inhibiteurs de DRD2 dans différents modèles animaux, après quoi nous pourrons passer aux patients. "

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Science Daily

|

|

|

|

|

|

|

|

|

D'après une nouvelle étude néo-zélandaise, le zinc, oligo-élément essentiel à la croissance des enfants, pourrait faciliter les échanges neuronaux déficients en cas d'autisme en inversant l'expression d'un gène fortement impliqué dans ce trouble. La carence en zinc chez les enfants autistes a été mise en évidence en 2013 par des chercheurs japonais. D'autres travaux ont également démontré que la carence en zinc dans la petite enfance provoquait des troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH), des caractéristiques que l'on retrouve chez les enfants autistes.

Le zinc est un oligo-élément essentiel pour la synthèse de l'ADN et des protéines. C'est pourquoi une carence pourrait affecter l'expression des gènes. Par ailleurs, le zinc est aussi nécessaire aux mécanismes permettant aux cellules de se multiplier et donc à la croissance et à la réparation des tissus.

Dans ces travaux, les chercheurs néo-zélandais ont mis en évidence chez l'animal la capacité du zinc à inverser les déficits de communication entre les cellules du cerveau, propres à l'autisme. Concrètement, c'est au niveau d'un gène appelé Shank 3 -impliqué dans les troubles du comportement et la schizophrénie- que les modifications ont été constatées.

D'habitude, l'interaction entre les neurones se trouve affaiblie par les modifications génétiques causées par l'autisme. Le zinc renverse ce processus en facilitant les échanges neuronaux au niveau du gène Shank 3. En 2014, des chercheurs de l'Institut Pasteur ont découvert que les mutations affectant le gène Shank3 étaient les plus sévères et concerneraient plus d'un enfant sur 50 avec autisme et déficience intellectuelle.

D'après les scientifiques, ces résultats suggèrent que "des facteurs environnementaux et des apports en zinc plus importants pourraient changer le système de signaux de ce gène et réduire son action dans le cerveau". Cette nouvelle piste fera donc prochainement l'objet d'une application directe en proposant aux enfants malades en bas âge un régime alimentaire riche en zinc pour voir si cet apport peut prévenir et arrêter le développement de la maladie.

À l'état naturel, le zinc se trouve à des doses intéressantes dans les huîtres, le foie de veau, la viande de bœuf, les lentilles, le jaune d'œuf, le pain complet, les flocons d'avoine et le hareng.

L'autisme est un trouble du développement neurologique qui apparaît avant l'âge de trois ans. Il se caractérise par un handicap dans la communication sociale, ainsi que par des intérêts restreints et répétitifs invalidants. Selon l'association de parents SOS Autisme, un nouveau-né sur 100 serait atteint de troubles du spectre de l'autisme (TSA) et "650.000 personnes, dont 250.000 enfants", seraient concernées en France.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

The Journal of Neuroscience

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Des chercheurs travaillant à l'Université de Genève (UNIGE) ont élaboré un catalogue qui se veut le plus complet possible des processus d'activation des gènes humains. Les applications découlant de cet inventaire numérique sont innombrables. Les cellules d'un même organisme possèdent toutes le même ADN. Mais seuls certains gènes sont exprimés dans une cellule donnée. Par exemple, une cellule du pancréas fabrique de l'insuline, en réponse à un signal biologique reçu. Un globule blanc sécrète, lui, des anticorps pour neutraliser des microbes.

La technologie genevoise peut être utilisée dans n'importe quel projet de recherche visant à explorer l'effet d'un signal biologique ou d'une substance chimique sur une cellule. Elle permet ainsi de connaître l'action d'un médicament, d'une infection ou d'un traitement en voie de développement sur les gènes. Grâce à cette nouvelle méthode (baptisée BC-STAR-PROM), les biologistes genevois ont déjà pu identifier la réaction cellulaire à la vinblastine, un médicament employé en chimiothérapie pour traiter différents types de tumeurs.

Selon l'UNIGE, il existe plus de 1000 facteurs de transcription qui régulent l'essentiel des processus cellulaires humains. La «librairie» mise au point à Genève permettra de gagner beaucoup de temps dans de nombreux projets de recherche en biologie fondamentale et appliquée.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Phys.org

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Des chercheurs allemands de l’institut Fraunhofer sur les faisceaux d’électrons et la technologie plasma (FEP) de Dresde (Saxe) ont utilisé des faisceaux d’électrons accélérés pour stériliser de manière très efficace des tissus biologiques.

La stérilisation par électrons accélérés est déjà utilisée pour certains dispositifs médicaux ou emballages pharmaceutiques. Des électrons sont bombardés sur le matériau, ce qui permet de détruire les bactéries et micro-organismes présents. Pour l’application à des tissus biologiques, les chercheurs utilisent des faisceaux d’électrons à basse énergie : les échantillons de tissus sont traités à une pression inférieure à la pression atmosphérique et une température inférieure à 40°C, avec des électrons suffisamment accélérés pour pouvoir pénétrer dans le matériau, sans que le tissu ne chauffe. De ce fait, les cellules restent intactes. La profondeur d’action peut être ajustée (par exemple pour ne stériliser que la surface).

Les chercheurs de l’institut Fraunhofer FEP utilisent pour cela leur installation expérimentale REAMODE, dédiée à la modification et à la désinfection des surfaces par flux électroniques. Ils ont testé cette méthode sur des bioprothèses vasculaires (des aortes de modèles animaux). La stérilisation de ces prothèses biologiques pose un problème, car les cellules musculaires et endothéliales des couches internes des vaisseaux sanguins ne doivent pas être endommagées.

Les chercheurs ont pu régler la profondeur de pénétration des électrons à 23 µm, et ne stériliser ainsi que la couche externe de l’aorte. Les bactéries présentes dans l’échantillon ont été détruites en quelques secondes, sans que les fonctions des vaisseaux sanguins ne soient perturbées. Cette méthode pourrait être utilisée dans des banques de tissus ou au bloc opératoire.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Fraunhofer

|

|

|

|

|

|

|

|

|

A l'hôpital John Radcliffe à Oxford, des chirurgiens ont utilisé un robot commandé à distance pour retirer une membrane de la rétine d'une épaisseur d'un centième de millimètre de l'œil droit d'un patient de 70 ans, le premier à se soumettre à cette procédure expérimentale.

Ce dispositif du nom de Robotique Retinal Dissection Dispositif (R2D2) a été mis au point par la société néerlandaise de robotique médicale Preceyes BV. Le robot a dû opérer à travers un seul trou inférieur à 1 mm de diamètre percé dans la paroi intérieure de l'œil, et a dû effectuer plusieurs aller-retour via celui-ci au cours des différentes étapes de la procédure. De si minuscules manipulations chirurgicales ne pouvaient pas être réalisées en toute sécurité par la main d'un chirurgien, en raison des tremblements indésirables.

En clair, "il agit comme une main mécanique commandée par ordinateur", précise l'hôpital. Le chirurgien utilise un joystick et un écran tactile pour contrôler le robot tout en surveillant ses progrès à travers le microscope opératoire. Pour cette première opération, le patient choisi présentait une membrane qui s'était formée à la surface de sa rétine, provoquant une image déformée "comme regarder dans une salle des miroirs dans une fête foraine". L'importance de cette opération consistait à disséquer cette membrane sans endommager la rétine.

Ce n'est pas la première fois que les robots sont utilisés en chirurgie, mais pour des opérations à grande échelle au niveau de l'abdomen par exemple. "Jusqu'à présent, aucun dispositif n'était disponible pour atteindre la précision requise pour opérer l'intérieur de l'œil", précisent les chirurgiens. Il leur aura fallu 18 mois pour mettre en place ce premier essai clinique, réalisé avec succès car le patient a retrouvé une vue normale. « Avec ce système robotisé, nous ouvrons un nouveau chapitre des opérations oculaires, qui ne peuvent actuellement pas être effectuées », a déclaré le Professeur Robert MacLaren, qui a réalisé l'opération. L'essai clinique va être poursuivi sur 12 patients. A terme, le but est de développer de nouveaux traitements chirurgicaux contre la rétinite pigmentaire, une maladie génétique due à la mutation de gènes impliqués dans le fonctionnement des cellules de la rétine, ou encore la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), une dégradation d’une partie de la rétine (la macula) pouvant mener à la perte de la vision centrale.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

The Guardian

|

|

|

|

|

|

|

|

|

On estime qu'en France, environ 1 % de la population est atteinte de troubles bipolaires. Cette maladie (aussi appelée « psychose maniaco-dépressive ») se manifesterait surtout au début de l'âge adulte - entre 18 et 24 ans - chez les hommes autant que chez les femmes, mais plutôt en zone urbaine.

Il s'agit d'une pathologie qui évolue par phases : lors de la phase dite « maniaque », la personne souffrant de troubles bipolaires est hyperactive, euphorique : elle fait des projets, perd toutes ses inhibitions. Mais lors de la phase dite « dépressive », on constate le phénomène inverse : la personne est déprimée, n'a plus goût à rien, se sent apathique. Entre ces deux extrêmes, la personne bénéficie d'un court répit : la phase d'euthymie, un état normal.

D'après une nouvelle étude de la University College London (en Angleterre), il sera bientôt possible de prévenir les troubles bipolaires dès l'âge de 9 ans grâce à une simple prise de sang. Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont travaillé avec un panel de 1700 volontaires, qu'ils ont suivis depuis leur pré-adolescence (8-9 ans) jusqu'à l'âge adulte.

Résultat ? Les scientifiques ont découvert qu'à l'âge de 9 ans, une concentration sanguine anormalement élevée d'une molécule baptisée IL-6 pouvait annoncer des troubles bipolaires à l'âge adulte. Cette molécule, sécrétée par les globules blancs, est normalement impliquée dans la réponse immunitaire de l'organisme face aux infections.

Or, de précédentes études avaient déjà montré que la IL-6 avait aussi un impact sur le cerveau, et notamment sur une zone cérébrale appelée « cortex cingulaire antérieur » : elle serait ainsi impliquée dans l'anxiété, les troubles de la mémoire, les problèmes de sommeil et d'estime de soi...

« Ces travaux pourraient permettre un diagnostic plus précoce des troubles bipolaires, ce qui autoriserait une prise en charge plus efficace » affirment les chercheurs qui espèrent également mettre au point de nouveaux traitements ciblant tout particulièrement la molécule IL-6.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

New Scientist

|

|

| ^ Haut |

|

|

|

|

|

| VOTRE INSCRIPTION |

|

Vous recevez cette lettre car vous êtes inscrits à la newsletter RTFLash. Les articles que vous recevez correspondent aux centres d'intérêts spécifiés dans votre compte.

Désinscription Cliquez sur ce lien pour vous désinscrire.

Mon compte pour créer ou accéder à votre compte et modifier vos centres d'intérêts.

|

|

|

|

|

|